Le monastère du copain de feu l'aumônier est situé un peu à l'extérieur d'un village (1), au bord d'une rivière et à quelques kilomètres de Poitiers. Il abrite des bénédictins et on y fabrique des émaux réputés, comme d'autres moines ailleurs fabriquent de la liqueur ou des savonnettes. J'ai été accueilli par l'abbé en personne qui est venu me chercher à la porte. Avant le repas, et après m'avoir lavé les mains et un pied, il m'a serré dans ses bras devant la centaine de moines présents, comme s'il retrouvait un frère égaré. J'ai la chambre de Paul Claudel, celle qu'on lui réservait lorsqu'il venait faire retraite, d'après ce que l'abbé m'a dit. En vérité une cellule ordinaire aux murs blancs comme il se doit, avec un lit de soldat étroit et un pichet d'eau pour se laver. Et un grand crucifix qui ne vous quitte pas de l'oeil, accroché en face du lit. Je peux entrer dans la bibliothèque du monastère quand je veux et un frère lai fera mon ménage. Chez eux, on mange les produits de leur ferme et on boit le vin de leur vigne. Un paradis écologique. Sans filles, naturellement, sauf le dimanche à la grande messe, derrière des grilles. Moi, qui suis laïc, j'ai le droit de les regarder, alors je les regarde, mais avec une certaine indifférence. Le monde est loin dont on perçoit difficilement et à certaines heures seulement, le seul bruit qui le rappelle : le son d'une maigre cloche quelque part dans la campagne. Un son si chétif qu'on la dirait mourante. Mais suffisant pour que je me souvienne qu'elle existe, cette cloche, dans un village peuplé de gens qui triment, qui aiment et se reproduisent. J'assiste et participe à toutes les prières, même à celles de deux heures du matin. Les Vigiles. J'aime le chant grégorien et les moines chantent comme des fous de musique, à plein ventre. Comme s'ils avalaient des flots de notes et s'en nourrissent.

Le monastère du copain de feu l'aumônier est situé un peu à l'extérieur d'un village (1), au bord d'une rivière et à quelques kilomètres de Poitiers. Il abrite des bénédictins et on y fabrique des émaux réputés, comme d'autres moines ailleurs fabriquent de la liqueur ou des savonnettes. J'ai été accueilli par l'abbé en personne qui est venu me chercher à la porte. Avant le repas, et après m'avoir lavé les mains et un pied, il m'a serré dans ses bras devant la centaine de moines présents, comme s'il retrouvait un frère égaré. J'ai la chambre de Paul Claudel, celle qu'on lui réservait lorsqu'il venait faire retraite, d'après ce que l'abbé m'a dit. En vérité une cellule ordinaire aux murs blancs comme il se doit, avec un lit de soldat étroit et un pichet d'eau pour se laver. Et un grand crucifix qui ne vous quitte pas de l'oeil, accroché en face du lit. Je peux entrer dans la bibliothèque du monastère quand je veux et un frère lai fera mon ménage. Chez eux, on mange les produits de leur ferme et on boit le vin de leur vigne. Un paradis écologique. Sans filles, naturellement, sauf le dimanche à la grande messe, derrière des grilles. Moi, qui suis laïc, j'ai le droit de les regarder, alors je les regarde, mais avec une certaine indifférence. Le monde est loin dont on perçoit difficilement et à certaines heures seulement, le seul bruit qui le rappelle : le son d'une maigre cloche quelque part dans la campagne. Un son si chétif qu'on la dirait mourante. Mais suffisant pour que je me souvienne qu'elle existe, cette cloche, dans un village peuplé de gens qui triment, qui aiment et se reproduisent. J'assiste et participe à toutes les prières, même à celles de deux heures du matin. Les Vigiles. J'aime le chant grégorien et les moines chantent comme des fous de musique, à plein ventre. Comme s'ils avalaient des flots de notes et s'en nourrissent.Pendant les offices, je repense à l'aumônier et à la manière dont on l'a tué. Je pense aussi à ce qui me serait arrivé s'il n'avait pris ma place. Avait-il compris que les fells avaient échangé, involontairement, nos personnages ? À chaque fois, je me demande si le blanc-bec qui l'a égorgé l'a fait rapidement et proprement. Sans qu'il souffre. Mais comment le savoir puisque tout le monde est mort. Je songe aussi à mon ami Marc et je me dis qu'il aurait pu éviter cet absurde piqué final. Peut-être me croyait-il mort et voulait-il me venger ? Peut-être voulait-il mourir à son tour ? Peut-être voulait-il faire le malin, tout bêtement ? Un grand moine chauve entre deux âges ne me quitte pas, je lui raconte mes souvenirs. Entre deux offices, nous devisons tranquillement en suivant de longs couloirs ensoleillés, ou assis sous des arbres tièdes. On se lave les pieds dans la rivière, toujours en bavardant, on discute autour de bouquins qu'il me demande de lire.

– « Il y a temps de tuer et temps de guérir, temps d'abattre et temps de bâtir », me répète-t-il souvent. Et encore : « Les hommes meurent comme des bêtes et leur sort est égal. Comme l'homme meurt, les bêtes meurent aussi. Les uns et les autres respirent de même, et l'homme n'a rien plus que la bête : tout est soumis à vanité... » Il me dit aussi que je suis un protégé de Dieu. Ce que je commence à croire, au fur et à mesure où je réfléchis à ce qui m'est arrivé. Je les regarde faire leurs émaux. Je crache moi aussi sur la plaque de cuivre pour faire tenir les poudres. Il parait que ma salive est tout à fait convenable. Ils travaillent pour Picasso, pour Matisse. Admirable. Je me suis acheté un coq signé Picasso. Un soir, dans le lit de Paul Claudel, j'ai pu bander de nouveau. Un mouvement naturel, si je puis dire. Le lendemain, j'entendais plus nettement la cloche dans la campagne et j'avais des envies d'aller au cinéma, de boire un verre à une terrasse de café, d'inviter une fille à danser. Avant de partir, j'ai écrit à madame Messer, sur du papier à en-tête du monastère. C'est tout ce que j'avais. Une belle lettre triste dans laquelle je lui demandais pardon. Pour ne pas qu'elle s'imagine que j'étais entré au couvent, je lui ai raconté la stricte vérité à mon sujet. Le vrai roman de ma vie depuis le viol jusqu'à aujourd'hui, sans oublier les fellouzes, Marc et l'aumônier. Cela m'a soulagé.

J'ai dit au revoir à l'abbé et aux moines. Je les sentais un peu déçus. Quoi, je demeurais en leur compagnie une bonne quinzaine de jours, je priais avec eux, je mangeais avec eux et pendant le repas j'écoutais le lecteur avec attention, cela sans qu'une seule fois Dieu ne me fasse signe de rester ? Le grand moine m'avait posé cent fois la question : « Vous sentez-vous aujourd'hui plus proche de Dieu, mon fils ? » comme si j'étais un alpiniste se rapprochant pas à pas du sommet. Eh ! bien non, je n'avais pas été touché par cette grâce, Dieu me prévoyait sans doute autre chose. En fait, je n'avais plus jamais ressenti l'extraordinaire présence qui m'avait un instant subjugué, lors de ma crise de larmes. Je quittais cependant ce monastère si confortable avec un petit pincement au coeur.

J'ai dit au revoir à l'abbé et aux moines. Je les sentais un peu déçus. Quoi, je demeurais en leur compagnie une bonne quinzaine de jours, je priais avec eux, je mangeais avec eux et pendant le repas j'écoutais le lecteur avec attention, cela sans qu'une seule fois Dieu ne me fasse signe de rester ? Le grand moine m'avait posé cent fois la question : « Vous sentez-vous aujourd'hui plus proche de Dieu, mon fils ? » comme si j'étais un alpiniste se rapprochant pas à pas du sommet. Eh ! bien non, je n'avais pas été touché par cette grâce, Dieu me prévoyait sans doute autre chose. En fait, je n'avais plus jamais ressenti l'extraordinaire présence qui m'avait un instant subjugué, lors de ma crise de larmes. Je quittais cependant ce monastère si confortable avec un petit pincement au coeur.J'étais attendu dans la famille de Marc. Aussitôt nous sommes allés au cimetière, tous les trois. Jolie tombe, très émouvante et très fleurie. Mais j'aurais préféré Marc vivant, je le leur ai dit, et tout le monde s'est mis à pleurer. J'ai retrouvé ma chambre avec ses rideaux et ses draps fleuris et gais. Le matin, tout comme avant, Mireille m'apporte mon petit déjeuner au lit. Maintenant, j'aime bien. Elle arrive en peignoir, toute pomponnée, lustrée comme un chaton et son oeil noir pétille. Moi, je bande comme un ogre sans arrières pensées. Elle m'emmène souvent au bord de la Charente qui est à deux pas. Nous nous asseyons sur un banc, près des quais déserts et nous ruminons nos souvenirs, échoués côte à côte comme deux morceaux de bois. Finalement, à part les batifolages du matin, le seul lien qui nous unit, c'est la mémoire de son frère. Je le lui ai dit et elle en est convenue. Je m'empiffre aussi, couvé par sa mère qui trouve que j'ai mauvaise mine, qui me tâte les côtes et me prend le pouls pour un oui ou pour un non. Il est loin le temps où elle me regardait de haut et me parlait à peine. Je plante aussi quelques clous pour rafistoller ici ou là, j'ai peint la grille d'entrée et je tonds le jardin...Souvent, l'homme qui les avait accompagnées à Tiaret vient nous voir. Il arrive le soir, joue aux cartes avec nous et nous parle des livres qu'il a lus, va dormir avec madame mère, et repart le lendemain autour de midi.

Quelque chose s'était réveillée et se tortillait de plus en plus en moi, comme un serpent sortant de son hibernation. Tout à la fois une absence douloureuse, un déséquilibre dont j'ignorais l'origine et une envie inassouvie. Je finis par me morfondre et perdre l'appétit. Je pensais de plus en plus souvent au T6 qui, malgré qu'il m'ait abandonné chez les fellouzes et se soit planté avec Marc, m'emmenait d'ordinaire si gaillardement à la bagarre. Avant que je ne quitte Tiaret pour Paris-Le Bourget, le Grand chef m'avait affirmé que la commission d'enquête avait conclu à un accident qui ne m'était pas imputable. Je m'étais rapproché du sol par nécessité. On ne disait pas que c'était de la faute de ce pauvre aumônier, mais presque. Je conservais donc mon macaron, mon brevet de pilote n'était pas remis en cause. Il se trouve aussi que je découvre, et trop facilement à mon gré, les traces surabondantes de Marc. Dans la maison naturellement où chaque détour de couloir, chaque pièce, chaque arbuste et brin d'herbe me le rappelle, avec beaucoup d'insistance parfois. À telle enseigne que je soupçonne les deux femmes d'en rajouter. Sciemment, pour une raison que j'ignore, peut-être pour me montrer la vanité de toute oeuvre humaine et de tout engagement pour une cause. Pour, en fin de compte, m'obliger à quitter l'armée et à rester auprès d'elles. Cultiver leur jardin en leur compagnie.

En rentrant à Tiaret, il était prévu que je retrouve ma place à dans notre détachement à Saïda, auprès de Varron, Bouin et Saubat. Ce dernier, tout à coup chaleureux, m'avait accompagné jusqu'au Nord 2501 qui me ramenait en métropole pour me dire que finalement, Bouin et lui pensaient que j'avais l'étoffe d'un très bon pilote. Et qu'ils souhaitaient que je revienne parmi eux. Il avait reconnu que Marc était un bon pilote aussi, mais que malheureusement il était moins bon que moi puisqu'il était mort et que dans ce métier il fallait être vraiment très bon pour survivre. Et patati et patata... Alors, j'ai décidé de retourner là-bas, près d'eux. J'étais désormais persuadé que je n'étais fait ni pour être moine, ni pour jouer au Candide saintongeais aux côtés de Mireille et de sa mère. J'étais un soldat, j'étais fait pour ça, bordel. Je n'étais rien d'autre qu'un soldat, un peu minus du caberlot peut-être, comme ils le sont tous. De la chair à canon, comme on disait chez les anciens. En vérité, je regrettais Ali et le tirailleur. Tout bonnement. Ça m'avait sauté aux yeux dans le train qui me ramenait à Paris. J'étais là, bien calé sur la moleskine, les bras ballants et l'esprit vagabond, entouré de gens qui paraissaient importants et qui feuilletaient des journaux où l'on disait les mêmes choses depuis l'invention de l'imprimerie. Ces gens-là, qui se remplissaient la cervelle avec componction oubliaient, j'en étais persuadé, ce qu'ils avaient lu dans les dix minutes qui suivaient, comme l'on oublie le goût du thé une fois la dernière gorgée bue. Moi, je ne voulais pas oublier. Avec les fellaghas, j'avais vécu cinq jours épouvantables, mais je les avais vécus, au sens énorme du terme. Seconde après seconde, sans en gâcher une seule. Je me souvenais encore de chacune et, parole, je brûlais de pouvoir les revivre de nouveau. Prisonnier, j'avais pu mesurer le poids et la saveur de cette vie, héritée en quelque sorte du padre. Non pas sa valeur, car la vie à une valeur déterminée pour un vieillard, un grand de ce monde où un criminel. C'est même la société qui la fixe, comme pour une marchandise. Mais sa densité, sa pression, ce qui fait qu'elle est en vous comme une eau tumultueuse remplissant tous les interstices.

– Méfie-toi, m'avait dit le grand moine, Dieu peut un jour te retirer sa protection. Exactement comme un impresario laisse tomber l'artiste dont il a épuisé la veine créatrice.

Malgré cet avertissement, j'étais de tous les coups de feu, de tous les assauts. Je cavalais vers l'enfer. J'étais devenu comme ces chevaux sauvages, ces camarguais gavés de jusquiame que j'avais vus, enfant, galopant dans tous les sens, comme fous à lier et qui avaient fini par se noyer dans la mer. Jusqu'au jour où une lettre, dont je reconnaissais l'écriture est arrivée d'Angoulême. Elle me fixait un rendez-vous dans un petit bois sur la route de Jarnac et me suppliait, cette fois, de prendre mon temps. Alors, que voulez-vous, j'ai ramassé mes cliques et mes claques et dans l'avion qui me ramenait en France, je me suis dit que reprendre mes études sous la direction d’un professeur de talent serait le genre de vie qui désormais m’irait comme un gant.

Ne cherchez pas à bâtir une fin plus ou moins heureuse à cette histoire ou à trouver un dénouement qui vous convienne : pour ce genre d'homme, la guerre ne s'arrête jamais c'est même leur raison d'être.

Jean-Bernard Papi ©

(1) Ligugé.

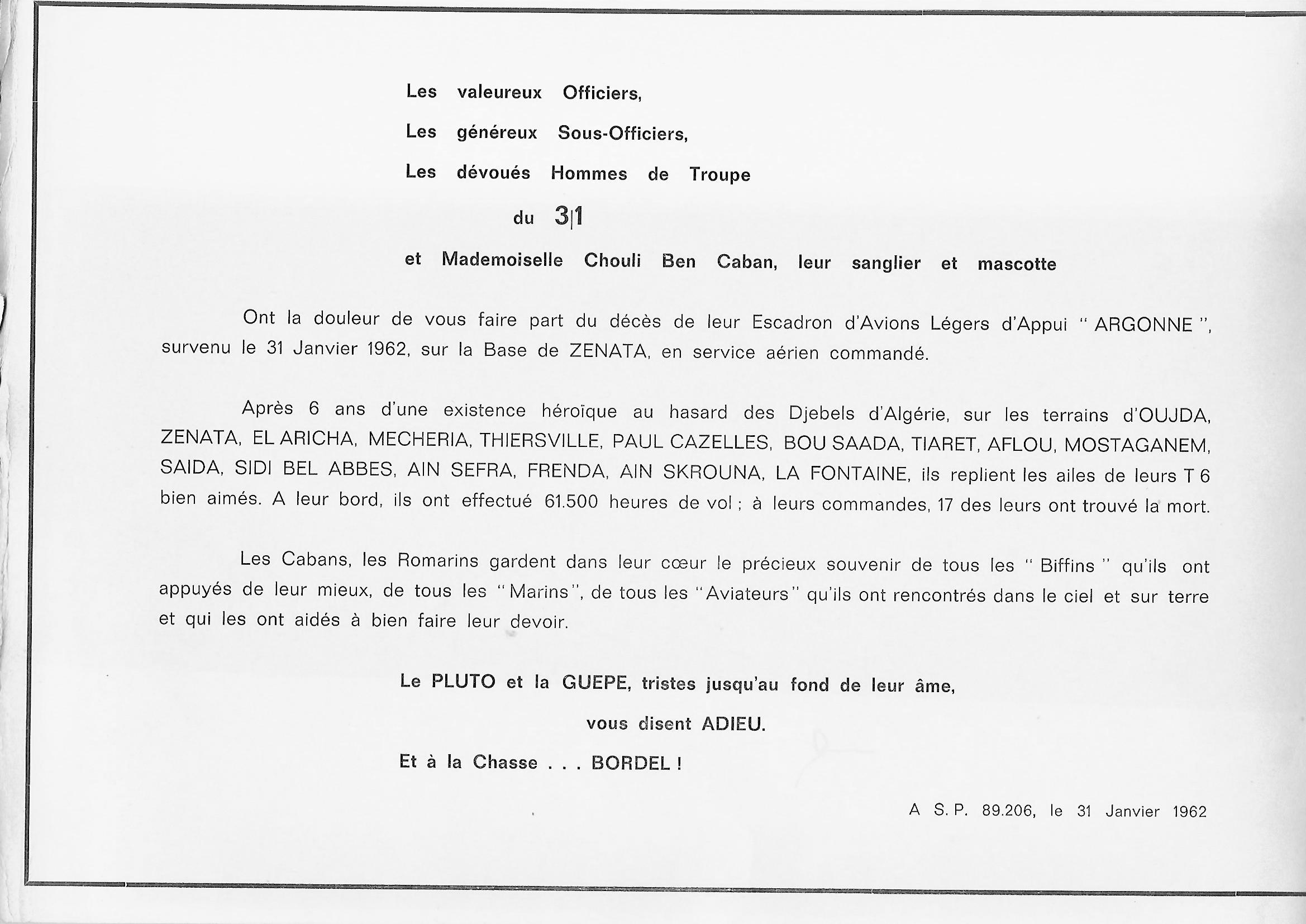

T-6 de l'escadron "Argonne" basés à Tiaret (Algérie) Insigne d'escadrille : Le Pluto courant avec sa mitrailleuse. Sous l'aile bien visible le Pod avec la mitrailleuse AA52 et deux roquettes T10. En place arrière le navigateur, ou l'aumônier dans ce récit. Ce texte entièrement fictif utilise les T 6 de cet escadron. Qu'il en soit remercié et me pardonne cet emprunt. J-B Papi

Ci-dessous "L'acte de décès" de l'escadron d'avion léger d'appui ARGONE le 31/01/1962